富士山と芸術

富士山は昔から、物語や、絵や歌によまれたり、かかれたりしてきました。

それで、どんなものがあるか、集めてみました。

(1)歌ー富士山という言葉がでてくる

・富士山--富士は日本一の山(最後)

・山梨県の歌--富士もきよらなみずうみに(最初)

・体育祭の歌--富士ももえたつ平和の朝だ。(真ん中)

・一年生になったら--百人で食べたいな。富士山の上でおにぎりを(一番の最後近く)

・おざしきこうた--富士のたかねにふる雪も(一番最初)

(2)うきよ絵

ふがく三十六景の中、「かつしか北斎」さんの描いた赤富士と呼ばれる富士山の絵や、「あんどう広しげ」さんの描いた、東海道五十三次の富士山が見える絵が有名です。

(3)その他ー学校の校しょう

山梨県内の学校では 市川東中学校 、精進小学校 、上九一色小・中学校 、西浜小学校など他にもたくさんありました。県外の学校でも富士山が見える学校では校しょうに使っているところがあるかもしれません。

(4)物語

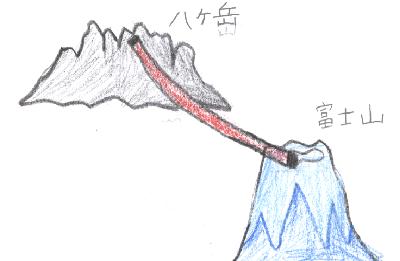

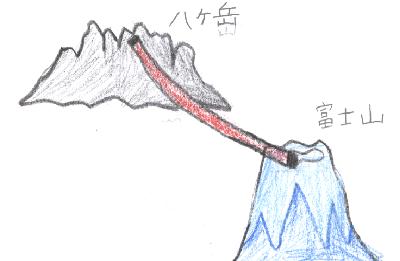

『富士山と八ヶ岳の背くらべ』(北巨摩郡)

八ヶ岳は、昔は富士山よりも高かった。

ある時、女神のせんげん様と八ヶ岳の男神のごんげん様とが、どちらが背が高いかあらそいを始めました。

互いにゆずらないので、阿弥陀如来(あみだにょらい)様という仏様にちゅうさいをたのみましたが、如来様もこまり、水は正直なので水で高さを決めようと言うと、頭から頭へといをさしこみ、水を流し込みました。すると水は、富士山の方へ流れて行きました。

勝負は決まったが、気の強い女神、富士山は、太いぼうでたたいたので八つに割れてしまったそうです。

『ツルになった徐福』(富士吉田)

二千年前、中国が「秦」(しん)とよばれていたころです。しんの王は、不老不死の薬をさがしていました。ある日、東方(日本)の国の芙蓉山(富士山)に、その薬があると、告げるものがいました。

そこで王は、「徐福」という者を、東方の国へ探しに行かせることにしました。

徐福は、何日もかかって、やっと日本へ上陸し、富士山をさがし歩きました。富士につくと、徐福はおどろきました。富士山は美しい山で、広い中国にも、これほどの山はなかったからです。

不老不死の薬がどこにあるか、土地の者にたずねると、富士山のかすみをすって育つコケモモ(はまなし)という、赤い実が、不老不死の薬らしいと分かったので、徐福たちは、ありったけのコケモモを集めました。

コケモモを取り終わったとき、王の死を伝える使者がやってきた。

国に帰るのには、又苦しい旅をしなければならないので、徐福たちは、富士山のふもとに住むことに決めました。そして、中国の進んだ技術を伝えました。

何十年もたち、徐福も年をとりました。徐福は死んだらツルになりたいと願っていましたが、死ぬとツルになって本当に空へすいこまれていってしまいました。それから、この土地は「つるの都」(都留郡)とよばれるようになったそうです。

『富士登山の元祖』(南都留郡河口湖町)

1500年ほど前、「大和(奈良)の国」に、役小角(えんのおずの)という行者が住んでいました。小角は、子どものころから、山好きで、いつも1人で山遊びをしていました。村では、「見たかや、小角が山で、てんぐと遊んどった。」など、いろいろなうわさが大和の国中に流れました。

山ぐらしをしていた小角は、ついに「くじゃくの呪法(じゅほう)」という術を覚えた

このことが、役人に知られ、鬼を集めて世の中を、みだそうとしていると、伊豆へ島流しにされてしまいました。その時、初めて、富士山をながめた小角は、一目見ただけで心をうばわれてしまい、役人の目をぬすんで島をぬけ出すと、毎ばん、海を飛びこえて富士山に登りました。

そのことを知った役人は、小角を神の使者として、島流しをゆるしました。しかし小角は大和に帰らず、富士のふもとに住みつき、毎日終業にはげみ、富士山信仰のもとを開きました。

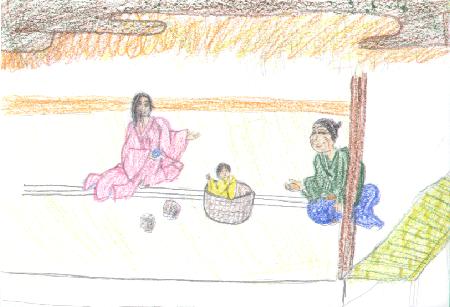

『竹取物語』(作者不明)

竹取のおきなとは、竹でかごなどを作るのを仕事にしているおじいさんです。ある日、山で竹の中から、小さな女の子を見つけた。おきなは、「なよ竹のかぐやひめ」と名づけ、大切に育てました。

やがてひめは、美しく成長し、王子やき族たちが「つま」にしたいと集まり始めました。特に熱心な5人に、ひめは、結こんのじょうけんに、天竺にある仏の御石の鉢(ほとけのみいしのはち)や、ほうらい山の玉の枝、火ねづみの皮ぎぬ、竜の首の玉、つばめの子安貝を、それぞれもってくるように言います。どれも手に入れることのできないものです。五人が失敗すると、こんどは、みかどが「きさき」にしたいといいだしました。よろこぶおきなに、ひめは、自分は月の世界のものであることを告げ、それからまもない、八月十五日、満月の夜、天人たちにむかえられ帰っていきました。

月へ去るにあたり、ひめは手紙と不死の薬を、のこしましたが、みかどは、ひめのいないこの世では、そんなものはいらないと、天に一ばん近い、するが(静岡県)の山のいただきで焼かせました。それから、この山を不死→富士の山とよぶようになりました。

『強力伝(ごうりきでん)』新田次郎

昭和7年の夏、富士山頂には、いまだかつて見なかった大がかりな工事が行われていました。

石田は、富士山頂かんそく所に出張を命ぜられて、単身東京を出発するのです。春に大学を出て、今回が初めての出張であり、しかも夏と言っても、まだせつびの点でじゅうぶんでない富士山頂に、かんそく所せつりつの一員として加わることがひどく心に重くかんじられていました。せんぱいのぎしたちはすでに雪どけとともに頂上にたいざいしていたから、石田は、すべてそのしきをあおげばいいのですが、山にかけてぜんぜんけいけんのない石田には、登ることからして、そうかんたんには考えられなかったのです。

そして、強力というのは、富士山に登山客の荷物をはこんだり案内する人のことです。その人が白馬岳に150㎏もある石でできた、ふうけいばんをはこび上げるという物語です。

『富がく百景』 (太宰おさむ)

太宰おさむが富士のすそ野の御坂峠の天下茶屋という所にとまって、小説を書いている様子を書いた小説です。毎日見える富士山の様子も書いてあります。この時、甲府で富士山のことを研究している人の娘さんとお見合いをします。

(5)百人一首

山部赤人(生没年不明)は、奈良時代のはじめから中ごろにかけて、宮ていにつかえた歌人で、天皇のおともをして、吉野(奈良県)や、紀伊(和歌山県)に旅をし、歌を作りました。