|  |

|  |

|

||

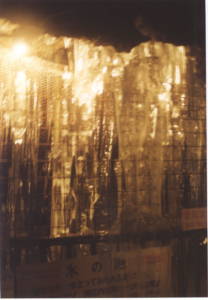

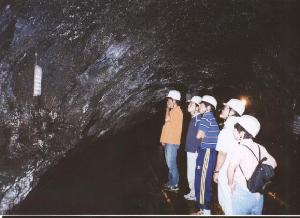

|  | 氷穴の中のようすです。溶岩からしみ出した富士山の伏流水が冷やされて氷になりました。1年中とけることはありません。 |

|  |  |

|  |

|

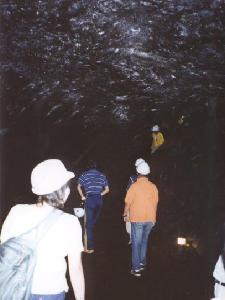

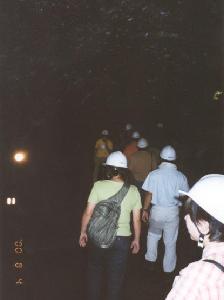

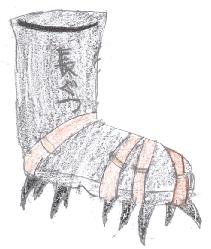

中にはいるときは、このようにヘルメットをかぶって入ります。 そうしないと天井が低いので頭をぶつけてしまったとき困る からです。中は迷路のようになっています。溶岩だなや、縄 状溶岩などめずらしいものが見られます。 |  |

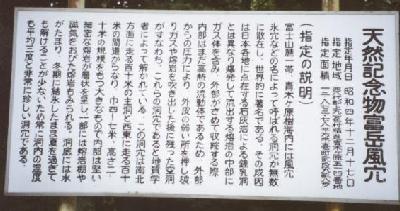

| 洞穴の名前 | 場所 |

| 富岳風穴 | 西八代郡上九一色村精進青木ヶ原 |

| 富士風穴 | 西八代郡上九一色村精進青木ヶ原 |

|

本栖風穴 (第1風穴・第2風穴) |

西八代郡上九一色村本栖石塚 |

| 西湖コウモリ穴 | 南都留郡足和田村青木ヶ原 |

| 竜宮洞穴 | 南都留郡足和田村青木ヶ原 |

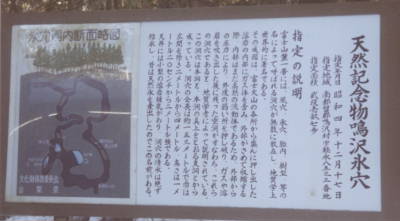

| 鳴沢氷穴 | 南都留郡鳴沢村軽水 |

|

神座風穴 (蒲鉾穴・めがね穴) | 南都留郡鳴沢村神座 |

| 大室洞穴 | 南都留郡鳴沢村神座8536 |

| 雁の穴 | 富士吉田市上吉田雁の穴5605 |

|  |