富士山につたわる伝説

ぼく達は、富士山の伝説を調べました。いろいろ な富士山の伝説が見つかりました。今では、富士山より八ヶ岳の方が背は 低いですが、昔は富士山より八ヶ岳の方が大きかったそうです。どちらの山にも、神様がついていました。

① 富士山と八ヶ岳の背くらべ

② 正体山

③天かける黒駒

富士山伝説

①富士山八ヶ岳の背くらべ

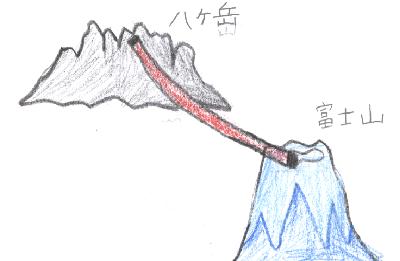

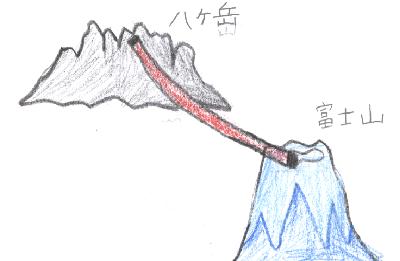

八ヶ岳は、昔は富士山よりも高かったそうです。あるとき富士山の女神の、せんげん様と八ヶ岳の男神の ごんげん様が、どちらが高いかあらそいをはじめました。「私の方が高い。」「いや、私の方が高い。」と、たがいに、ゆずらなかったそうです。そこで二人の神は、あみだ如来様と言う仏様に、ちゅさいをたのむことになりました。

如来様も、たいへんこまり「それは、こまったことだ。うん、それでは水は正直だから、水で高さを決めよう。私は、おまえたちの頭から頭へ、といをかけて水を流しこもう。」水は、高い方から低い方へ流れますから、富士山の女神も、八ヶ岳の男神も、そのくらべ方でよいとしょうちしました。

如来様は苦心のすえ、やっと八ヶ岳の頂上から、富士山の頂上に、といをかけました。やがて水を流しこむと、なんと水は、富士山の方へ流れて行ったのです。

「もう、あらそいはするな。女神おまえの方が低い。」

と如来様に言われ、富士山の負けと決まりました。 しかし、女でも気の強い富士山の女神は、負けたくやしさに八ヶ岳の頭を太い棒でたたいたのです。すると、八ヶ岳は、八つにわれて、今のように八つのみねができ、八ヶ岳は富士山よりも、低くなってしまいました。その八つのみねが、現在の 赤だけ(2899m)、横だけ(2825m)、あみだだけ(2805m)、いおうだけ(2742m)、ごんげんだけ(2715m)、みねのまつめ(2567m)、あみがさやま(2524m)、西だけ(2398m)です。(八というのは多いという意味で、これは無理矢理に数をあわせるとこうなるということです。)

②正体山

千年くらい前、富士山は大ばく発をしました。富士山のふもとのせんげん神社の神様だった木花咲耶姫(このはなさくやひめ)は、けらいをつれて西へ逃げました。ひるがたけのふもとを通って西へ進みましたが、毎日歩いてつかれていたし、食べ物も食べていかなかったので、もう一歩も歩けなくなってしまいました。ふと気がつくと泉がわいているので、その水をむさぼるように飲みました。来た道をふりかえってみると、火をふく富士山のすがたははるか遠くに見えたので、ここまで来ればひと安心と休むことにしました。しばらく休んでいた一行は、この山を気にいってここに住もうと考えました。 一方、富士山の浅間神社では、神様がすがたを消してしまったので、どこに行ってしまったのかゆくえをさがしていました。市川大門町の高田の方へもさがしに来た人がいたので、木花咲耶姫はある月の明るい夜、白い着物をぬいで正体山の上にそのすがたをあらわしました。ゆくえをさがしていた人たちはよろこんで姫を山のふもとの丘の上につれてきました。それからこの山を正体山とよび、丘に神社をたてて姫をお祭りしました。これが今市川にある一宮浅間神社です。

これが現在市川大門町高田にある一宮浅間神社です。

これが現在市川大門町高田にある一宮浅間神社です。

③天かける黒駒

今から1400年ほど前のある年のこと、甲斐の駒城(こまじろ)で金のひずめを持った子馬が生まれました。体は真っ黒で四つの足だけ真っ白でした。こういうのを、四白の馬といってそうとうめずらしい馬でしたので、「りっぱに育てて都の太子様にけん上しらだ(さしあげよう)。」ということになりました。駒城の辺りは、いい草いい水にめぐまれていました。子馬はその草を食べ、谷川の清い水を飲んでたくましく育ちました。

そして大きくなった馬は、ならの都へと送られました。しょうとく太子は、馬を一目見るなり「う~む、みごとな黒駒よ」とたいそう気に入り金のくらをつけて、さっそくまたがってみました。すると黒駒は、ものすごい速さでかけだし、あれよあれよと思う間に天にまいあがっってしまいました。太子は、おどろいて黒駒のせにしがみついていましたが、そのうちにおちついてきて、はじめて見る天上から地上のけしきに心おどらせるようになりました。そして、だんだんたずなさばきもじょうずにあやつれるようになっていきました。

黒駒は、いくつも山をこえ雲をわけ東へ東へとむかいました。やがて、むこうに馬がねそべったような形の山があらわれたのです。黒駒は、ゆっくりとその山のふもとにおりたちました。

そこは、黒駒のこきょう駒じろの里だったのです。それから太子と黒駒は、ふたたび天にまいあがり富士山の頂上をめぐって、三日のうちに都に帰って来たということです。