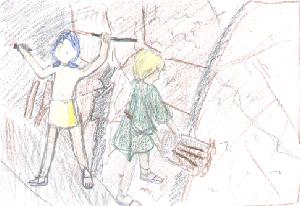

從杧乮偟傚偆偔偮乯

枊枛婜偵偼丄惵栚愇偲偄傢傟傞偨偐偄娾斦傪丄杧傝敳偔 偨傔乽嶳棞偺栘乿傪 暟偒栘偲偟偰傕傗偟丄傕傠偔側偭偨娾傪嵱偔帩庩岺朄傪梡偄傑偟偨丅丂

從孈傪偟偰偄傞條巕

從孈傪偟偰偄傞條巕崱丄偙偺杧敳偒偺偁偲偼丄晉巑媑揷巗偲愳岥屛挰偺巜掕暥壔嵿偵側偭偰偄傑偡丅偦偟偰偙偺僩儞僱儖偺堦晹偑壨岥屛挰偺乽怴憅杧敳偒巎愓娰乿偱尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

傎傝偸偒偺挿偝丒丒丒丒丒 慏捗岥傛傝愒嶁弌岥傑偱係噏 恖懌偺弌偟曽丒丒丒丒丒丒侾擔俀俆恖傪丄岎戙偱弌偡丅弔偼丄俇侽擔丂搤偼丄俇侽擔丂俉寧偼丄俁侽擔 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂侾擭偵丄侾俆侽擔偢偮傪偩偡丅 恖懌偺悢丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒栺俁俇侽侽侽恖丂偦偺偆偪搚岺偼侾俀俆侽侽恖丂愇岺偼係侽侽侽恖 旓梡丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒丒侾俀侽侽椉丂丂暷偑俀俆侽侽昒丅

從杧乮偟傚偆偔偮乯

枊枛婜偵偼丄惵栚愇偲偄傢傟傞偨偐偄娾斦傪丄杧傝敳偔 偨傔乽嶳棞偺栘乿傪 暟偒栘偲偟偰傕傗偟丄傕傠偔側偭偨娾傪嵱偔帩庩岺朄傪梡偄傑偟偨丅丂

從孈傪偟偰偄傞條巕

從孈傪偟偰偄傞條巕

崱丄偙偺杧敳偒偺偁偲偼丄晉巑媑揷巗偲愳岥屛挰偺巜掕暥壔嵿偵側偭偰偄傑偡丅偦偟偰偙偺僩儞僱儖偺堦晹偑壨岥屛挰偺乽怴憅杧敳偒巎愓娰乿偱尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅